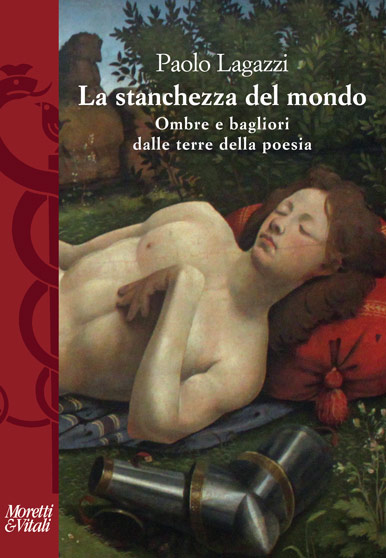

Ripercorrere il senso, il ruolo e il valore che la poesia può ancora avere nel mondo è un compito che va ben oltre le questioni linguistiche o di poetica, il vaglio degli strumenti retorici o le annose discussioni sul canone: è un compito che chiede a tutti noi – poeti, critici o puri lettori – il coraggio di considerare con chiarezza la situazione dell’uomo in questo momento storico. Se fosse possibile individuare una chiave per descrivere i nostri anni nel loro insieme, cosa potremmo dire se non che questa è l’età della stanchezza? Innumerevoli opere, non solo di poesia, grondano oggi stanchezza: sono voci opache, espressioni d’apatia, testimonianze d’una vitalità ottusa e perplessa benché non di rado ammantata di colori falsamente sgargianti. Presi in un intreccio inestricabile fra la stanchezza delle parole e le parole della stanchezza, gli uomini appaiono sempre più rassegnati, incapaci di credere davvero che qualche grande novità possa trasformare in meglio la storia. Ciò nonostante nella poesia resiste una forza refrattaria alla tentazione di adagiarsi nel sentimento dello sfacelo. È forse un caso se già Hölderlin aveva osservato, in limine alla grande crisi del moderno, “ciò che resta lo fondano i poeti”?

Leggendo con finezza e passione alcuni fra i testi più significativi apparsi sulla scena poetica italiana negli ultimi trent’anni, Paolo Lagazzi ci aiuta a riconoscere ancora una volta la poesia come forza necessaria al nostro umano cammino, come esorcismo contro l’angoscia e inno di devozione alla vita, come testimonianza e rifugio, preghiera e lotta, fiamma e carezza, o come quel piccolo e immenso miracolo – una fragola nata sull’orlo d’un abisso – di cui narra una famosa parabola zen.